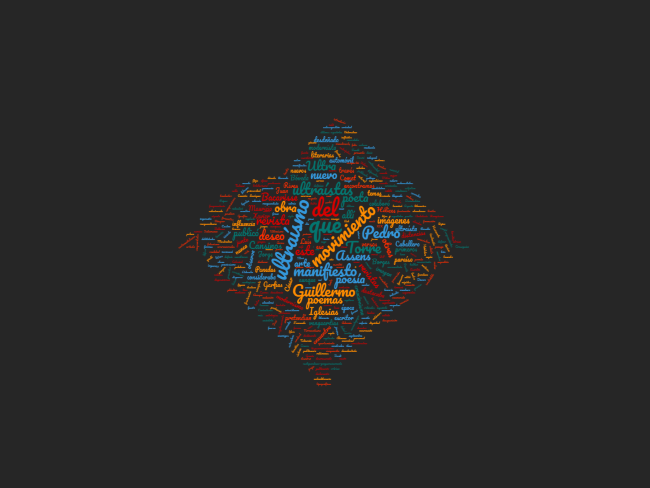

Es un movimiento vanguardista cuyo primer manifiesto escribió Cansinos Assens en 1919, en el que se definían como “una aurora en medio de la decadencia novecentista”. Mostraban su respeto hacia el Novecentismo, como “última evolución literaria”, pero necesitaban declarar su deseo de un arte nuevo que lo supliera. En el mismo manifiesto anunciaban la creación de una revista en la que solo cabría lo nuevo. También escribieron manifiestos ultraístas Guillermo de la Torre, en 1920, y Jorge Luis Borges, en 1921.

Los ultraístas fueron escritores jóvenes, tanto españoles como hispanoamericanos, que coincidieron con otras vanguardias en el deseo de ruptura con las normas literarias convencionales. Max Aub explicaba que en este movimiento había un deseo de “apartamiento de la masa, llevando a su natural fin lo iniciado por los <<raros>> de finales del siglo XIX”.

Además de Cansinos Assens, encontramos en el ultraísmo a Guillermo de la Torre, Xavier Bóveda, César A. Comet, Fernando Iglesias, Pedro Iglesias Caballero, Pedro Garflas, J. Rivas Panedas, J. de Aroca y Mauricio Bacarisse. También a un joven Jorge Luis Borges.

Cansinos Assens pertenecía a la generación de 1914. En ese año publicó una obra modernista (El candelabro de los siete brazos), pero ya esa corriente estaba declinando. Lideraba la tertulia del café Colonial y allí, junto a Vicente Huidobro, compartió el creacionismo y otras vanguardias. En 1921 ironizará sobre el ultraísmo en El movimiento V.P.

Guillermo de la Torre fue ensayista además de poeta. Con su poemario Hélices, publicado en 1923, terminó su faceta creativa y se dedicó al ensayo y a la traducción. En Hélices se observa la fascinación del autor por las palabras esdrújulas (en versos como “rasgan los últimos velámenes nocturnos” o “primeros cohetes lumínicos”).

El poeta gallego Xavier Bóveda se acercó al ultraísmo a partir de 1918 y colaboró en la redacción del manifiesto. Assens lo definía como un poeta espontáneo, “alondra del terruño, incitado a cantar por los versos de Rosalía de Castro y Curros Enríquez”. En el movimiento ultraísta (aunque con influencia del futurismo) se encuentra el poema “Un automóvil pasa”, con onomatopeyas que hablan de vehículos (el automóvil y el tranvía).

César Álvarez Comet tendía a emplear de forma desmesurada el neologismo. Fue uno de los firmantes del manifiesto Ultra y colaboró en diferentes revistas ligadas a este movimiento. Su obra se publicó a través de ellas y en la década de los 30 encontramos Bellezas grotescas y Talismán de distancias.

Pedro Iglesias Caballero militó inicialmente en el modernismo. También fue uno de los que firmaron el manifiesto del movimiento ultraísta de 1918, aunque lo abandonó pronto e incluso lo ridiculizó (“El bolchevismo, el sovietismo, el ultraísmo, son debilidades cerebrales”, “la imagen cubista, base primordial del ultraísmo, preciosismo, y sobre todo del creacionismo, es, en este caso, la acción de una autosugestión”, llegando a definir el ultraísmo como “escuela cuchipandesco-gregueraicamente cerebral”). Escribió poesía y teatro, género en el que destaca la comedia escrita junto a Pedro Garfias Los hijos de la luna, como homenaje a Juan Valera.

Pedro Garfias consideraba que el ultraísmo era una realidad positiva y eficaz en una época de anquilosamiento de las letras españolas. Sirvió, sobre todo, para poner a España al día con las corrientes literarias europeas. Aunque nació en Salamanca, se formó en Andalucía y de allí tomará la cosmovisión del paisaje y cierto “lastre sentimental”, según indicaba Guillermo de Torre, que se refería a la influencia de Bécquer y de la copla. Fundó la revista Horizonte al abandonar a los ultraístas.

De formación modernista, los primeros poemas de J. Rivas Panedas se publicaron en revistas de vanguardia española. En 1921 fue director de la revista Ultra. En 1922 se anunció la publicación de su libro Cruces, pero nunca se editó. Su obra se encuentra dispersa en antologías y revistas vanguardistas de la época (poemas como Canción de septiembre o Caricaturas rápidas de mi Ultra). En todas esas composiciones se observa el deseo de crear imágenes sorprendentes y encontrar nuevos temas, así como juegos retóricos.

Dos obras de Mauricio Bacarisse presentan formas y temas influidos por el ultraísmo: El paraíso desdeñado (1928)y Mitos (1930). En el primero de ellos la naturaleza está muy presente y el poeta muestra la superación de la frustración amorosa a través de motivos cristianos. Juan José Domenchina consideraba que El paraíso desdeñado era la obra menos feliz de Bacarisse. Jordi Gracia recordaba esta figura como la de un escritor que “anduvo en la cuerda floja del arte nuevo, no hizo nunca una declaración de vanguardismo integral, mantuvo las distancias con los nuevos grupos literarios y estuvo siempre a un tris de todo, pero allí se quedó, en esa frontera difusa entre la severa dignidad del hombre y el ensueño iluso del escritor reconocido”.

La revista “Ultra” (entre otras) acogió este arte nuevo. Se publicó entre enero de 1921 y febrero de 1922.

Los ultraístas pretendían acabar con el modernismo decadentista vigente en aquel momento e introducir una renovación temática y técnica en el terreno de la lírica. Valoraban sobre todo la imagen y consideraban la anécdota una impureza extraliteraria. En lo temático, eran enemigos del sentimentalismo y abrían el camino a todo lo relacionado con el mundo moderno y la sociedad urbana (un verso de Guillermo de la Torre decía “los motores suenan mejor que los endecasílabos”).

Rompieron con el discurso lógico en la poesía. Dieron cabida a lo fragmentario, a la impresión subjetiva y personal, que no tiene por qué respetar los cerrados límites de la razón. Se buscaba la síntesis de las imágenes, que se volvían más sugerentes. Y, mediante disposiciones tipográficas nuevas, pretendían una fusión de la plástica y la poesía.

El artista polaco Tadeusz Peiper, traductor de algunos poemas ultraístas, destacaba en esta poesía el “culto de la frase” como el rasgo esencial del grupo. Conseguían imágenes que poseían “una fuerza de sugestión irrebatible”. En los poemas destacaba la desaparición de nexos y enlaces y la ausencia de rima.